釈迦には多くの弟子がいた。その中で、後世特別な十人を定めて、十大弟子という。その方々はどういう人だったのか。どういう経緯で弟子となり、どんな風に人生を締めくくったのか、ヴィパッサナー瞑想を始めてからずっと気になっていたことだった。しかし、多くの逸話は残っていても、私が触れるほとんどは中国を経由した大乗仏教の経典のものであるし、何よりも2,500年という長い年月の中でデフォルメされ、全くのフェイクも混ざりその実像は霧の彼方だろう。

そんな中、手に取ったこの本は、どこかの宗派の僧侶や、学者や研究者が書いたものではなく、著者は仏師である(厳密には仏師も僧侶や僧侶に準じる身分なのだが)。仏師の筆によるものなら、宗派の色はそれほど付いていないだろうし、何よりも仏師は様々なデータをインプットした上で、弟子たちの本質をイメージとして捉え直して表現してくれているのでは、そんな期待を持ったからでもある。

西村公朝という人はどういう人か。「釈迦と十大弟子」の著者プロフィールによれば、「仏師。1915年(大正4年)大阪府生まれ。東京美術大学(現東京芸術大学)彫刻科卒。美術院国宝修理所の所長を長年にわたって勤め、三十三間堂の十一面千手千体観音像をはじめとして、千数百体におよぶ仏像修理にたずさわる。1951年(昭和26年)得度。中略。2003年12月逝去」とある。現代の円空と呼ばれ、最後の仏師とも言われた。天台宗の僧侶となってさ嵯峨野の愛宕念仏寺(別名:千二百羅漢の寺)の住職となった。生涯に修復した仏像は1300体にのぼるという。

数え年80歳、釈迦が入滅した年齢になったときに十大弟子を年に一体ずつ彫ることを決意。最後の一体「迦旃延」を彫り上げた2ヶ月後に亡くなった。このことを公朝自身がこのように語っている。「じつは私も数えの80歳になったとき、ああ、これでお釈迦さんの入滅された年齢と同じになった、これからは年に一体ずつ十大弟子を彫ろうと発願しました。故増谷文雄先生や中村元先生、さらに仏教大辞典、そして俗伝などを勉強して私なりに十大弟子を調べていくうちに、弟子たちの劇的、ときには漫画的ともいえる逸話をたくさん知りました。」この本では制作年順に紹介されているがヒノキで彫られた像は素朴で、まさに2,500年という時を越えて本質を表しているように思える。

公朝にはこんなエピソードもある。『祈りの造形 評伝・西村公朝の時空を歩く』から引用する。「暗闇の中、行軍している私の周りに、おびただしい数の壊れた仏像が現れた。その一体一体が皆倒れかかってお互いに寄り添って歩いている。『あなたたち、私に直して欲しいんですか』『直して欲しかったら、私を無事日本に連れ帰らせて下さい』すると、不思議な事に敵とも遭遇する事なく、終戦を迎えた。」戦争に行って誰ひとり殺すことなく、殺されることなく帰国した。この体験が後の仏像修復の要因となったそうだ。1,300体にのぼる仏像を修復しながら、亡くなる前に「まだまだあの時の仏像の半分も修復できていない」と言っていたそうだ。

さて、本書『釈迦と十大弟子』の章立てを紹介しよう。

1. お釈迦さんの“十大弟子”とはどんな人たちだったのですか?

2. 十大弟子たちの“修行”の様子を教えてください

舎利弗 天才肌の一番弟子木連 もうひとりの高弟、超能力者

阿那律 眠らない修行でついに失明

優波離 もと理髪師の愛嬌者

富楼那 商人あがりで説法上手

迦旃延 わかりやすい教えの伝道の達人

須菩提 “空”をもっともよく理解した人

羅睺羅 お釈迦さんのひとり息子は荒行者

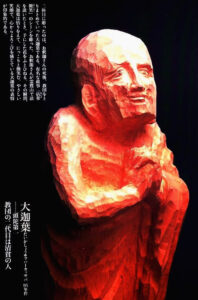

大迦葉 教団の二代目は清貧の人

阿難 お釈迦さんのハンサムな秘書役

グラフ特集・釈迦と十大弟子の故郷

グラフ特集・十大弟子像時代別一覧

3. 各時代の十大弟子像の見どころはなんですか?

4. わが父・西村公朝と十大弟子像

西村公朝は、奈良、平安、鎌倉時代に制作された十大弟子像らを、写真とともに解説していく。その語り口は平易で、さらに仏師ならではの知識も交えながら、興福寺(奈良時代)、清涼寺(平安時代)、大報恩寺(鎌倉時代)らの特徴をそれぞれ述べていく。履物の比較、衣のひだの比較、照明によって変わる表情についてなど、興味深い点は多かったが、私には公朝自身が彫ったヒノキの十大弟子像に強く惹かれた。

写真なので実物とはまた違うだろうけれど、その素朴な姿、ノミの跡が粗く残る像は、祈りの具現化に感じられる。阿難の像は釈迦が病に倒れたときに回復を必死に祈る姿というが、この像に触れた盲目の女性が「阿難さん、泣いていらっしゃいますね」と言ったそうだ。ひとりひとりの姿形は2,500年前の姿とはまったく違うだろうけれど、本質に手が触れるところに行き着いたのではないか。公朝は、彫刻は祈りであると言っていたそうだ。上手下手は関係ない、材質も関係ない。

『わが父・西村公朝と十大弟子』は彫刻家である息子の公泉が語ったもので、一体一体の十大弟子像とともに制作中の公朝について語られている。現代の円空と呼ばれる公朝だが、息子の公泉は「むしろ木喰に憧れていたのではないか。」と言っている。どちらも遊行しながら全国各地に仏像を残している。円空の像はごつごつしたノミの跡が力強く、木喰の像は滑らかで柔らかい。十大弟子像に関しては、円空仏に近い気がした

結局、十大弟子の人となりに触れたくて読んだ「釈迦と十大弟子」だが、どんどん仏師・公朝に興味が引かれ、のめり込んでしまった。十大弟子については、また別のアプローチを考えるしかない。だがヴィパッサナーの瞑想修行者としては、十大弟子がどのような人たちであろうと、はるかに遠い先人として敬い、淡々と日々の瞑想を続けるだけなのだから、その問いは横に置いてただ励めば良いだけかもしれない。知るべき時が来たら、自然とその知識は与えられるのだから。今の私が知るべきなのは、公朝がひたすらに祈りとともに彫り続けたことなのかもしれない。

公朝の彫った十大弟子像のなかで、私が最も好きなのは「大迦葉」の像で、有名な「拈華微笑」のシーンである。なんとも穏やかで安らいだ幸せそうな微笑を浮かべた姿で、その視線の先には確かに釈迦がやはり微笑んでいる姿が感じられる。

毎日をこんな表情で過ごせるようになったら、どんなに良いだろう。そんなわけで今日もこれから瞑想しようと思っている。

拈華微笑;言葉を使わず心から心に伝えること。以心伝心。釈迦が華を拈をって聴衆に示した時、摩訶迦葉だけがその意を悟って微笑したという故事による。(岩波国故辞典より)