第二回 瞑想の道しるべ 小説家の瞑想現場を参考例に(前編)

「瞑想の道しるべ」の続きです。今回は自分のケースを引き合いに出して話を始めたところ、ヴィパッサナー瞑想の核心に触れるようなところにお話が及びました。最初はカットするはずだったのですが、原稿を起こしているうちに、非常に興味深く、喜んでもらえる読者もいるのではないかと思い、二回にわけて掲載することにしました。まずは前半です。

榎本 こんにちは。「先生と話そう」の第2回目です。どうぞよろしくお願いします。

地橋 よろしくお願いします。今日は何を話すのですか。

榎本 前回の続きです。前回は、「瞑想の道しるべ」と題して、とりあえずサマーディの境地に至るまでのプロセスをお尋ねしたかったのですが、「それは人それぞれです」とうっちゃられてしまいましたよね。

地橋 まあそれが本当のところなので(笑)。

榎本 はい。そこは理解するにはしたわけですが、あれで終わってしまうのは寂しくもあり、今回は自分をまな板の上に載せて、解説していただこうと思ったのです。

地橋 なるほど。具体例があるとコメントしやすいし、読者にとっての参考にもなるでしょう。ウ・パンディータ・サヤドー(ミャンマーの高名な瞑想指導僧)などは具体的な瞑想体験に基づかない観念的な質問をすると非常に厳しく叱られる。だから絶対にそんな話はするな、と通訳のドイツ人比丘が耳打ちしてくれましたね。ところで、榎本さんは瞑想を始めてどのくらいになりますか。

榎本 初心者講習会に出たのが2023年の2月ですね。続いてその月の1day合宿に参加して、以降、毎日瞑想をしつつ、1day合宿に参加しています。なので2年とすこしです。では、先生から受けた指導と私のステップを申し上げますのでそれについてコメントいただけますか。先生が最初に諭されるように言われたのは、「歩きの瞑想に徹底しなさい、いまは座らなくてよい」ということでした。「座るのは10年早い」というような調子で。

地橋 それはオーバーですね(笑)。

榎本 まあ、そのくらいはっきりと言われた。ヴィパッサナー瞑想にはマハーシ・システムとゴエンカ・システムがありますが、このような指導はマハーシ・システムの特徴でしょうか。それとも、私個人への指導としてそのほうがよいと判断されたからですか。

地橋 まず、マハーシ・システムのお寺では〈歩き〉と〈座り〉を交互にやりなさいと指導されるのが一般的です。ただ、私は初心者講習会のときには、必ず〈歩き〉を優先して教えます。榎本さんが言うように、「座りはまだやらなくていい」と受け取られかねないような口ぶりで指導するときもあります。つまり私の指導の基本方針がそうであると言えますね。なぜそうしているのかはこのあとすぐに説明します。さらに榎本さんの個性に合わせて、そこをひときわ強調した部分もあります。これはすこし後になりますが、お話ししましょう。

では、私はなぜ〈歩き〉を重視するのか。座りの瞑想は、お腹の膨らみや縮みの感覚に意識を集中させるのですが、これは歩く瞑想の足の感覚よりも微弱なのです。さらに〈膨らみ/縮み/膨らみ/縮み……〉の切り切り替わりも不明瞭で、これを捉えるのがなかなか難しい。

榎本 なるほど。

地橋 しかし歩く瞑想では、「離れた」→「進んだ」→「触れた」→「圧」→とセンセーションの生滅変化が明確で、経験→確認→経験→確認→とサティを入れるタイミングを習得するのにも、座りの瞑想よりもはるかに適しているのです。

あと、座る瞑想は、人によっては初心者でも、変性意識状態に入りやすい人がいます。禅寺で長く坐禅をやってきた人の中にも同じタイプの方がいらっしゃいます。変性意識状態に入ると、快感ホルモンが出るので、気持ちがいい。快感には溺れたくなるし、さらにその度合いを強めたくなるのが人情で、肝心のサティを入れて見送る仕事をやりたがらない傾向があるのです。なので、まずは歩く瞑想を徹底せよと指導しているのです。

【ヴィパッサナー瞑想のサマーディとは サティこそがヴィパッサナー瞑想の根幹である】

榎本 たしかに、せっかく得られた快感にサティを入れてむざむざ捨てるのはもったいない気がするでしょうね。

地橋 なので、ここは何を求めて瞑想をするのかということにもなります。なぜヴィパッサナー瞑想なのかという根本的な問題もここにあるわけです。

榎本 すこし寄り道になりますが、質問させてください。ヴィパッサナー瞑想でもサマーディの境地というものが重視されていますね。このサマーディに至ったときもサティは入り続けるものですか。

地橋 もちろん入ります。サマーディそのものは、サマタ瞑想とヴィパッサナー瞑想にちがいはありません。対象と合一してしまうほどの極度の集中です。しかしヴィパッサナー瞑想では、サマーディとサティが同時進行していくのです。〈(音・イメージ・感覚、などの知覚対象と合一する)サマーディの瞬間⇒サティが入る⇒サマーディ状態が対象化される⇒またサマーディ状態になる⇒サティが入る⇒・・・〉。対象と瞬間的に融合するサマーディが、直後のサティによって次々と客体化されていく連続状態。これがヴィパッサナーに特有の「瞬間定」と呼ばれるサマーディです。

榎本 うむ。かなりアクロバチックですね。…対象と一体化しているだけではどうして駄目なのですか。

地橋 一瞬だけ眼前の事実と一体化することはできますが、現実というものは瞬時に変化してしまいます。しかし、心が作り出したものとなら長々と一体化できるでしょう。

榎本 うむ。心が作ったものというのは概念ですね。瞑想というのは概念を排するのが基本方針では?

地橋 そうです。ヴィパッサナーはあるがままの事実を観る瞑想ですから、概念を厳しく排除します。というか、現実とダブって重ね合わされた妄想や概念を切り離して、事実は事実、妄想は妄想、と正しく観る。これが「あるがままに観る」ということです。ここはとても大事なところです。刻一刻と変化していく現実と融け合ってしまうことはあり得ないのです。だから、いったんその現実を概念に変換し、その概念と一体化しているだけなのです。

榎本 ははあ。たとえば「あの樹と一体化する」と言っても、樹はその葉を風に揺らしているし、その枝には鳥がやって来て実をついばんだりもする。なので、これを捉えるためにはスナップ写真を撮るみたいにいったんパチリとやって、この現実の写しとしてのイメージと一体化するしかないということになる。――こういうわけですか。

地橋 そうです。動画として捉えるべきところを、静止画像にしてしまっている。このような変換作業を経たものとなら、主客未分の合一状態を延々とやれるのです。これがサマタ瞑想のサマーディです。

榎本 しかし、現実の樹はまさしく客体ですが、自分の頭の中にある樹のイメージも客体と言えなくはないのでは?

地橋 はい。どちらも客体です。そして、都合がいいことに脳内イメージは変化せず固定化できる。厳密に言うと、同じイメージを想起し続けることができるので、サマーディをいくらでも長く味わえる。たしかに客体ではあるが、イメージの中身は物理法則に影響されないのでこれを現実と呼ぶわけにはいきません。

榎本

つまり、もう一度、心を現実に向ける必要がある、そのためにサティを入れるわけですか。

地橋 そうです。現在の瞬間にサティを入れるのです。

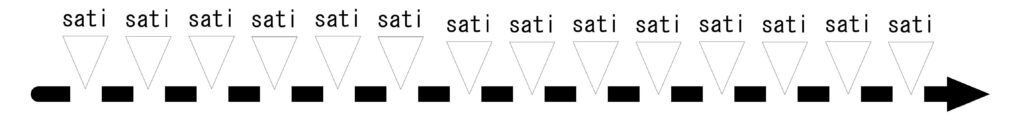

榎本 ということは、サティが入ることによって、サマーディは破線状態になりませんか。……あ、そうか。なるほど、このブツブツの状態が、ヴィパッサナー瞑想がめざすサマーディということですね?

地橋 そういうことです。次の瞬間の現実との合一がくり返されるのが、カニカ・サマーディ、瞬間定です。グリーンヒルの合宿に若い禅僧が何人も来られましたが、あるとき彼らの師匠である老師も十日間合宿に入ったことがあります。その時いろいろ話して、禅宗の修行とヴィパッサナー瞑想の修行はかなり重なっていることが確認できました。ただ、この瞬間定だけは禅宗にはない、とおっしゃっていましたね。ここが分水嶺です。

榎本 仏教の最終目的は解脱ですね。つまり、コピーした現実に幸福を感じるのではなく、現実をありのままに見つめ、この現実からの解脱を目指すのがヴィパッサナー瞑想であると。

地橋 そうです。サティを入れ続ける瞬間定が成立すると、現実世界は、存在の不条理に満ち、すべてが変滅していく不安定性に拘束されていて、一切皆苦の世界として理解せざるを得ない。つまり、苦に満ちた現実からの解脱を目指す方向性が生まれるはずなのです。しかるに、梵我思想も、タオ思想も、密教はもちろん大乗仏教も、現象世界肯定論を基盤にしており、苦に満ちた現実世界を概念操作によって甘美なものに変換して捉え、存在を永遠に続けようとしているのではないかということです。

榎本 なるほど。とても興味深い。ただ、話が哲学的な方向に行きすぎている気もするので、ここで私のショボい瞑想修行に話を戻させてください。とりあえずここで、「まずは歩きなさい」と指導された理由をまとめると、初心者には歩きのほうがわかりやすい、サティを入れて見送るというヴィパッサナー瞑想の基本を体得しやすいという理由なのですね。

地橋 そして、さらに、徹底してもらいたい特別の理由もありました。榎本さんは、以前は映画のお仕事をしていて現在は小説家です。一日中言葉と刺し違えているので、言葉の脳が発火し続けた灼熱状態になっていて、瞑想には向かないタイプなのです。(爆笑) そこで、まず言語野の沈静化が人一倍必要なので、歩きのセンセーションに集中するインストラクションになったのです。

榎本 なるほど。丁寧にありがとうございます。では、私が瞑想を始めてから現時点に至るまでのプロセスをかいつまんで説明します。まず〈スタート ボロボロ期〉です。頻出する妄想によって、まともにサティが入ることがほとんどない時期。1時間やって、ひどいときは五歩くらいしかサティが入らない状況がしばらく続いていました。

地橋 まあ、珍しいことではありません(笑)。

榎本 そうなのですか。ときどき「ほとんど妄想しながら歩いているようなものだ。こんなことをして何になるんだろうか」と思っていましたが。

地橋 それもよくあることですね。私もそうでしたよ。私はタイプとしては法随観の修行者のタイプだったので。意識の流れを徹底的に見たくなってしまうのですね。細かい妄想が気になってしかたがなく、通常は気がつかないような細かい妄想を〈マイクロ妄想〉、〈ナノ妄想〉と呼んでいるのですが、これらに翻弄されて、タイでの修行中に30分に一回しかサティが入らなかったこともありました。

榎本 法随観というのは法を観察するという瞑想法ですか?

地橋 そうですが、ここでの法はあらゆる現象と考えてください。

榎本 つまり、足裏や腹部の感覚だけではなく、眼耳鼻舌身意の六門から入ってきた感覚やすべての事象にサティを入れるという観察法ですね。

地橋 そうです。

【サティが機能しない!】

榎本 次の段階では、とりあえず「妄想」「雑念」「考えた」とサティを入れるには入れるのですが、妄想が激しすぎて、これを断ち切ることが難しい時期に入りました。

地橋 これはね、おそらくサティを入れることによってその瞬間の妄想は断ち切られているのです。

榎本 え、そうなのですか。

地橋 ええ。ただ、すぐに次の妄想が出てきて、それにはサティが入ったり入らなかったり、おおむね入らないので、続いているように感じられるのです。

榎本 なるほど、この時期はよく自分を叱りつけるようにして、命令形でサティを入れていました。「妄想するな!」という具合に。あ、これはサティではないのかな。メタ認知モードになっていないわけだから。

地橋 はい。言うなれば妄想との格闘モードですね。「妄想するな!」というのも妄想なのに、それにはサティが入っていない。妄想を駆逐することに執着しているからです。そうではなく、あくまでもクールに「妄想していた」とサティを入れるべきです。妄想する自分に腹が立ったら「腹が立った」と、どこまでも無限後退して、淡々と見送るべきなのです。ただ、まあこの時点では難しいでしょうね。

榎本 まったく駄目でしたが、それからすこし改善し、妄想とサティを入れると、少なくとも次の一歩くらいは確実にきれいに歩けるようにはなりました。ここまでがわりと長かった。1年以上かかったような気がします。それから多少改善され、妄想とサティを入れると数歩くらいは歩ける状態に移行しました。(続く)

先生と話そう

先生と話そう