次回にご期待ください。

今月はお休みさせていただきます

瞑想って、凄い!第4回 YU

瞑想ができなくなった

このように、瞑想って凄いと感嘆する日々でしたが、娘が別の大学に編入してから、私の日々の生活環境がガラリと変わってしまいました。

大学の後期定期試験を終え、いい成績で一年生を終えた娘。二年生に向けて学費の振り込みや教科書の準備をしようとしていた矢先、突然別の学校に移りたいと言い出しました。そして新年度から他大学に編入することに決めたのです。

昼間の静かな穏やかな日々が一変し、常に娘がそばにいる状態になりました。大学の課題レポートを自宅で仕上げなければならないのですが、本人が想像していたよりも難しいようで、「わからない!手伝って!と」喚き散らす日々が始まりました。

私も最初は、「娘も環境が変わって慣れない日常で不安なのだろう、この現状を受け入れて過ごしていこう」。そう思っていました。しかし朝から晩まで娘の用事や世話に振り回されながら家事や他の家族のことをする毎日、静かに瞑想をする時間・じっくり自分に向き合う時間というものがほとんど取れなくなってしまいました。

瞑想したいのに一人の時間がない。日常でもサティを入れたいのに、すぐに話しかけられて、その後サティを入れるのを忘れてしまう。自分に余裕がなくなると、人にも優しくできなくなっていく…そんな自分を責めたり落ち込んだりすることが増えていきました。一日のなかで一人になれる時間はもう早朝しかない! 今までより早く起きるようにしようと決めて瞑想をしていると、普段起きないような時間なのになぜか娘が起きてきて邪魔しにやってくる。

私はどうしたらいいかわからず出口の見えない暗い迷路に迷い込んだようでした。焦りばかりが募り、毎日疲れは取れず、悪循環に陥っていく感じがしました。

ヴィバッサナー瞑想に出会って以来、他人の言動などにも穏やかな気持ちで対応できるようになってきたと思っていたのですが、いつの間にか穏やかさを欠くことが増えてしまいました。これがまたショックでショックで。まったく修行できていないではないかと自分を責めるばかりでした。

一人になる時間が欲しい!心を落ち着けたい!という思いから、近くで座禅会は開催されていないものかと探しては申し込んでみたり、オンライン座禅会に参加しようとしてみたり…しかし結局どれも邪魔されてうまくはいきませんでした。

法友の息子

そんな落ち込む私を見ていられなかったのか、息子がいろいろ話を聞いてくれました。息子もここ数ヶ月の娘(息子からすれば姉)の態度に毎日のようにイライラして仕方なかったらしく、娘について何日も何日もいろいろ二人で話しました。

私としては、娘のことは乗り越えたつもりでした。しかし本当は違ったのですね。ちょっとおとなしくなっていたように見えた娘を、私はもう大丈夫だと勘違いしていただけだった。そう簡単に心から納得できるものではないのだと修行の難しさを感じました。息子は17歳とは思えないほど、物事を客観的に見ますし、自己内観的なことも中学生の時くらいからしていたようで、私にとっては修行における友のようでもあり一番の相談相手でもあります。

そんな息子との話の中で、「結局自分たちのエゴのせいで娘のことを、小さい頃から困った子だと思っていただけではないだろうか」

「困った子って何? 私たちの考えと違う考えで動くから? 人に迷惑かけるから? 私たちに迷惑がかかるから? 私たちが嫌だと感じるから? 私たちの邪魔をするから? 全部こちら側の問題でしかないよね。馬鹿なのは我々だよね。あ~長年馬鹿みたいだよね~娘はきつかったよね。ごめんね」と息子と笑って泣いて話しました。併せて、今まで自分が発してきた言葉は、相手を思いやっているようで、結局自分のための言葉でしかなかったのだとも再認識できたのです。

もういいや、一人の時間が許されないのだから、もう一度初心に帰って、今まで購入した先生の本を読みまくろう!と決め、暇さえあれば先生の本やダンマブックを読みまくることにしました。(娘は近くで本を読んでいる分には文句も言わず邪魔もしませんでした。)こんなこと書いてあったかな? と再認識した内容も多々ありました。ヴィバッサナー瞑想を一年間続けてきたことで理解ができるようになった内容もありました。それと併せて、先生が書かれる文章の読みやすさに改めて感動してしまいました。先生の本の言葉の中に『人は自分のためだけに生きていると、だんだん自己防衛的になり、硬く、暗く、自閉的になってくる傾向があります』と書かれた部分がありました。

その時ふと昔のことが思い出されました。そういえば…大学在学中から卒業してからの数年間、「人のために生きなければならない」というそれまでの人生から離れ、生まれて初めて人のことなど考えず自分の好き勝手だけをして過ごしていたな……と。そして結婚し生まれた娘は自閉症でした。自分の業のせいでこのような子を育てることになったのか…そうかそうか。正しいかどうかはわかりませんが、私的には何だかすごく納得ができて、娘を心から受け入れられる気がしたのでした。それからは娘の自分勝手な様々な行動を見ても、自分の昔の姿なのね…私は周囲の人たちに迷惑かけたのだな。申し訳なかったと思えるようになって、娘と一緒にいることがすごく楽になりました。(続く)

「天高く」「筑波山@下館道場遠望」

天高く

筑波山@下館道場遠望

タイの森林僧院でのリトリートについてお聞きしました①

先生は今年の夏、タイのお寺にこもって20日間の瞑想修行をされました。僕もリトリートにはぜひトライしてみたいと思っているものの、なかなかまとまった休日が取れないことと、現在グリーンヒルでは宿泊しての瞑想会を開いていないので、なんとなく憧れを抱いたままになっています。しかも、先生が訪れたのは、タイの森の中のお寺だそうで、それを聞いてますます興味が湧きました。それで、今回は土産話を聞かせていただくという趣向でこのコーナーを作ってみたい、と思い立ちました。また、去年一昨年と、年末から年をまたいで、先生に同行し、同じお寺にこもったIさんとNさんにも別途話を伺ったので、おふたりの話も合間に挿入していきたいと思います。

瞑想合宿

榎本 昔はグリーンヒルも泊まりの合宿をやられていたんですよね。

地橋 やっていました。八王子にちょっと変わった4階建ての道場があって、1階が食堂、2階が多目的部屋、3階が座禅、4階が歩行瞑想と用途が分かれていました。

榎本 何人ぐらいが参加されたんですか。

地橋 9人限定でしたね。

榎本 やはり長期の瞑想というのは効果抜群なんですか。

地橋 抜群です。

榎本 では、またやりましょうよ。

地橋 そうしたいのですが、私の負担が大きいんですよ。面接、法話、配膳係、風呂炊き三助、寺男と一人何役もなのでヘトヘトになってしまうんです。ただ、今は私自身の修行を中心にしているので休業してますが、いずれ一段落したら再開しようとは思っています。

榎本 期待しています。先生は、今年のはじめに自宅で2週間のリトリートを行われましたね。今回はやはり外に出たほうがよいという判断で、タイに渡られたのでしょうか。

地橋 そうですね。やはり自宅だと食事の支度なども自分でやらなければならないし、20日間ともなると備蓄も難しいし外乱もあります。ピンポン♪「回覧板で~す」なんてね(笑)。この前のリトリートは特に間が悪く、『死のレッスン』(春秋社)刊行間際だったので出版社との避けがたい業務が発生し、修行には破壊的なダメージがあったりもしました。

榎本 ああ、刊行前ですか、それはちょっと無視しづらい状況ですね。今回行かれたタイの僧院には、もうなんども行っておられますね。2024年の年末には、グリーンヒルの常連であるIさんとNさんも同行されましたよね。

チェンマイの森林僧院

地橋 そうでした。でも今回は<独り犀の角のように>だったので、弟子を連れていかないと修行が進むと思いましたね(笑)。

榎本 やはり「ここから先はひとりでやれ」とは言えませんか。

地橋 初めてタイに来た生徒さんがすぐ裏のクーティにいるのに無視できませんからね、私の性分では。

榎本 修行よりも指導を優先してしまったわけですね。

地橋 そういうことです。前回もIさんとNさんが帰国した後、はかどりましたね(笑)。

榎本 でしょうね。ここを読むとたぶん二人は悲しむと思いますが削除しないで載せておきましょう。

地橋 ただ、彼女たちは帰国の途につきながら私の修行が進むよう強く祈ってくれたそうなので、そのせいかもしれません。

榎本 因果が巡ったと…。

地橋 ええ、祈りには強い意志がはたらき、業を作るエネルギーがありますからね。

榎本 そもそも先生が行かれたのは、「ぜひうちで瞑想なさい」と在家に呼びかけているお寺ではないと伺ったのですが。

地橋 ちがいますね。出家者が比丘の本分をまっとうしながらとしている寺です。瞑想センターの寺だと外国人にも門戸を開いて、さあ誰でもどうぞ、なのですが。

榎本 高野山も、外国人の観光客をお寺に招いて、坐禅のレッスンをしていますね。

地橋 そういう人たちに物見遊山気分で来てもらっては困るので、寺の名前を出さないでくれとも言われているんです。

榎本 では、ここではX寺としましょうか。タイのどのあたりにあるのですか。

地橋 チェンマイから車で2時間くらいの丘陵地帯ですね。

榎本 まわりには何もなく、ポツンと仏教寺院という感じなんですか。

地橋 そうなんですが、寺というのは比丘のものでもあり比丘を支える在家のものでもあるので、街から完全に隔絶したな場所であってはならないとされているのです。それでも町からはかなり離れていて、托鉢に行くのはタイで最も貧しい少数民族と言われるカレン族の集落です。

榎本 Nさんに見せてもらった写真には長い階段の上に施設が映っていましたが、あれはなんでしょう。

地橋 奥の院ですね。千数百段の石段を登ったところにあります。その一角には、眼下に雲海が拡がる洞窟があって、そこに3年間もこもって瞑想していた比丘がいたと聞きました。サマタ瞑想者にはたまらないでしょうね。

出会い

榎本 そもそも、このX寺と先生とはどんなことがあって縁がついたのでしょうか。

地橋 それが、思いがけないことがあったんです。このX寺にD先生という日本人のお坊さんがおられて、私の『ブッダの瞑想法 ヴィパッサナー瞑想の理論と実践』(春秋社)をお読みになられ手紙をくださったことがありました。帰国する折にお訪ねしたいということで、かつての八王子の道場までわざわざご足労くださったのです。

榎本 出家した僧侶が在家の瞑想指導者に会いに来るということは割とあることなんですか。

地橋 あり得ないと思います。どんな在家の仏教徒も、比丘の足下にも及ばないという共通認識ですから。昔、戒律の厳密なスリランカの森林僧院に数日したとき、何も知らずに比丘が食事をされる一室で朝食を摂ろうとして引きずり出されたことがありました。出家と在家では身分も格も違うし、比丘の方々にも通常そのようなプライドがおありですね。路上で比丘に出くわせば、スーツ姿のまま土下座して礼拝する人を見かけたこともあります。日本の僧侶のイメージとはまったく違うのです。そのような比丘が訪ねて来られたのですから、私も驚きました。

榎本 『ブッダの瞑想法』の内容が素晴らしかったからですね。――お会いして、D先生の印象はどうでしたか。

地橋 傲慢さが微塵もない、謙虚で静かな方でした。初対面にもかかわらず、ご自身の心境を率直に語られ、在家の分際の私に瞑想についての質問までされたのには心底驚きました。職業選択の一環として出家される人も少なくない世界で、本当に道を求めて比丘になられた方なのだと感銘を受けました。「真理を求めるのに出家も在家もない。真剣に修行する者はみんな仲間である」。そう言われてIさんも感動していましたね。私はテーラワーダのお坊様には何人もお会いしていますが、あんな方にはなかなかお目にかかれません。心から尊敬できる方だと感服するとともに、それ以来20年ちかい交流が続いております。

榎本 D先生は、いまもX寺におられるのですか。

地橋 ええ、現在、副住職をなさっていますが、D先生を慕って出家する日本人が多く、日本人比丘のほうがタイ人を上回っている状況になっています。地位が上がり指導的な立場になられたお坊さんは多忙なこともあり、ご自身の修行はなされなくなる傾向があるのですが、D先生は1年に何度も庵にこもって、いまだに個人リトリートを続けられています。

外国の寺での瞑想修行

地橋 ただ、X寺が瞑想の寺ではなく、瞑想指導もないことは注意しておくべきなのです。瞑想を構造的に会得し、セルフインストラクションができる上級者ならよいのですが、ビギナーには向かない。

榎本 と言うのは?

地橋 長期間に亘って瞑想していると不思議な体験はいくらでも起きますから、体験の意味を読み解くことができなければオロオロするし、つまらぬ体験なのにいよいよ悟りに近づいたかなどと滑稽な誤解をしたり、頭でっかちの自己流で勝手なことをやっているのに気づかなかったり……。長年やっていても初心者レベルの人には、対処法を訊ねるインストラクターが不可欠なのです。

榎本 なるほど。前回と前々回は、IさんとNさんが同行されましたが、そういう感じで壁にぶち当たることはあったのですか。

地橋 ありましたね。私も修行中でしたが、食堂からの帰り道に立ち話でポイントを伝えたり、短時間のインストラクションで説明したり指示したりしました。

ここのところをIさんとNさんに聞いたところやはりあったそうである。これだけ濃密に連日連夜瞑想していると、日常生活の合間に瞑想している時には予期しなかったことが起きるみたいだ。

榎本 クーティ(独居房)にこもり切りになるという影響はどんなものなのでしょうか。

地橋 上級者はクーティで孤独に修行したほうがよいのですが、初心者は大きな瞑想堂で仲間と切磋琢磨しながら瞑想したほうがよいのです。熱心に修行する瞑想者を目撃したとたんに、こちらも頑張ろうと鼓舞されるので。1Day合宿だってそうでしょう。真剣に慈悲の瞑想をしている人の姿を見たり、こちらが見られたり、もしあの部屋でたった一人で聞法し、一日中孤独に瞑想し、面接を受けるだけだったらどうですか?

榎本 たしかに、1Day合宿でも、他の瞑想者からいい波動のようなものを受け取っていると感じることは、ありますね。

地橋 そうです。初心者には手本がなければダメなんです。八王子で10日間合宿をしていた頃、失速してリタイアを考えはじめていた人が、食堂を出てサッサと喫茶コーナーで一服しようと思っていました。すると眼の前の階段を上級者が静かに歩行瞑想しながら昇っていくのが目に入り、さすがに脇を追い抜いていくのはバツが悪いのでやむなくゆっくり後をついていきました。すぐ目の前には上級者の足が見えます。一足一足ド迫力の緻密なサティが入っているのが手に取るようにわかり、その一瞬たりとも揺るがせにしない丁寧さと力感あふれるサティに感動し、俄然やる気スイッチが入ってリトリートを全うできた事例があります。

榎本 わかります。法友の力、サンガの力ですね。

地橋 ミャンマーがまだ内戦状態なので渡航できませんが、初心者にイチ押しの瞑想センターはミャンマーの「チャンミ」や「パンディタ・ラーマ」なんですよ。何十人も収容できる大きな禅堂で歩き、座る瞑想を繰り返すシステムがお勧めです。

榎本 多人数だと、プラスの「場の力」もはたらくでしょうが、逆に、こちらも僕は1Day合宿で経験しているのですが、本人に悪気はなくとも、マイナスの影響を与えてしまう人もいるのでは。

地橋 いますけど、アシスタントの指導僧が見張っていて逐一サヤドウ(比丘の尊称:長老)に報告されるので、まあ大丈夫でしょう。指導者というものは、自己申告のレポートや表の顔だけを見ていたのでは正確なインストラクションができませんからね。人数が多ければその中にもの凄く瞑想ができる人が必ず何人かいます。そういう達人の挙動を手本にするのです。悪いものは見ない。良いものだけを見て、理想型を焼き付けておくんですよ。スランプに陥ったアスリートも絶頂期のベストパフォーマンスをなんども再生して眺めているうちに泥沼から脱するでしょう。

榎本 よいイメージを心に定着させることが大事なのですね。

地橋 そうです。何事も、上達するとは脳に最適化された神経回路網が形成されていくことなので、理想的なイメージだけを脳に残したほうがよろしい。瞑想も、人生も、同じです。「どのような友をつくろうとも、どのような人につき合おうとも、やがて人はその友のような人になる。人とともにつき合うというのは、そのようなことなのである」とブッダも説かれています。

榎本 『見ること』と『行なうこと』が脳内で重なり合う──この働きを担うミラーニューロンの存在を、ブッダは直観的に洞察していたのかもしれません。

地橋 そうですね。あの発見は、ブッダの教えの科学性を証していると思います。

榎本 話を戻しますと、独居房のクーティは上級者向きで、初心者は大きな禅堂で切磋琢磨しながら瞑想するのがよいということですね。

地橋 はい。(続く)

八王子道場玄関

八王子道場坐禅室

八王子道場3F階段

2025年10月号

(1)

★暮れも正月も、人間が妄想を共有しているだけで、法として存在している訳ではない。

時ならぬ梵鐘の音に八王子の裏山の狸が目を開いたかもしれないが、『除夜の鐘か・・』とは思わない。

「音」とサティを入れた人間に近いだろう。

宇宙にはいつだって、ただの事実が存在しているだけなのだ。

事実に苦しむのは致し方ないが、誤った認知と勝手な妄想で苦しむのは愚かしい。

法と概念を仕分け、あるがままに観る瞑想を修行する所以……。

……………………

(2)

★早稲田に所用があったついでに、近くの母校を50年ぶりに再訪した。

文学部は激変していたが、大隈侯の銅像と時計台は往時のままだった。

受験の下見に初めて訪れた高3の冬の夕方、真っ赤な夕陽を背景に、黒々と浮かび上がった銅像のシルエットが鮮烈に心に焼き付いた。

そのイメージが、瞑想に人生を捧げる発端になるとは知る由もなかった……。

……………………

(3)

★妄想する能力を得た人類は、甘く美しい未来を夢見ることによって、苦しい現実に耐え抜こうとしたのだろう。

美しい夕陽の大隈候銅像は、受験勉強のヤル気に火を点け、合格に導いてくれた。

そして入学後に、夢と現実のギャップに打ちのめされ、苦と渇愛の構造を学んでいく発端となった……。

……………………

(4)

★未来の夢だけではない。

失恋の痛手も、出産の激痛も、どんなに苦しかった記憶も、やがて風化し、美化されていく。

記憶を書き換え、甘美な未来を夢想させ、苦しい現実を誤認させる妄想が充満した人類の脳。

果てしない輪廻の流れを永遠に続けさせる無明の力……。

……………………

(5)

★徴兵令が布かれた明治22年、徴兵忌避者がなんと9割以上。

「日本」や「国家」という妄想に殉じて死ねる民はわずか数%だった。

だが、共同幻想を徹底教育して半世紀、特攻隊の若者が機体もろとも次々と自爆していった。

妄想に生き、妄想に死す人類……。

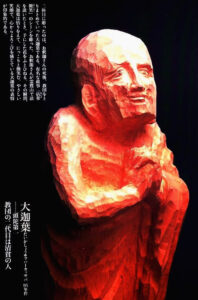

『釈迦と十大弟子』を読んで 西村公朝 著 2004年出版

釈迦には多くの弟子がいた。その中で、後世特別な十人を定めて、十大弟子という。その方々はどういう人だったのか。どういう経緯で弟子となり、どんな風に人生を締めくくったのか、ヴィパッサナー瞑想を始めてからずっと気になっていたことだった。しかし、多くの逸話は残っていても、私が触れるほとんどは中国を経由した大乗仏教の経典のものであるし、何よりも2,500年という長い年月の中でデフォルメされ、全くのフェイクも混ざりその実像は霧の彼方だろう。

そんな中、手に取ったこの本は、どこかの宗派の僧侶や、学者や研究者が書いたものではなく、著者は仏師である(厳密には仏師も僧侶や僧侶に準じる身分なのだが)。仏師の筆によるものなら、宗派の色はそれほど付いていないだろうし、何よりも仏師は様々なデータをインプットした上で、弟子たちの本質をイメージとして捉え直して表現してくれているのでは、そんな期待を持ったからでもある。

西村公朝という人はどういう人か。「釈迦と十大弟子」の著者プロフィールによれば、「仏師。1915年(大正4年)大阪府生まれ。東京美術大学(現東京芸術大学)彫刻科卒。美術院国宝修理所の所長を長年にわたって勤め、三十三間堂の十一面千手千体観音像をはじめとして、千数百体におよぶ仏像修理にたずさわる。1951年(昭和26年)得度。中略。2003年12月逝去」とある。現代の円空と呼ばれ、最後の仏師とも言われた。天台宗の僧侶となってさ嵯峨野の愛宕念仏寺(別名:千二百羅漢の寺)の住職となった。生涯に修復した仏像は1300体にのぼるという。

数え年80歳、釈迦が入滅した年齢になったときに十大弟子を年に一体ずつ彫ることを決意。最後の一体「迦旃延」を彫り上げた2ヶ月後に亡くなった。このことを公朝自身がこのように語っている。「じつは私も数えの80歳になったとき、ああ、これでお釈迦さんの入滅された年齢と同じになった、これからは年に一体ずつ十大弟子を彫ろうと発願しました。故増谷文雄先生や中村元先生、さらに仏教大辞典、そして俗伝などを勉強して私なりに十大弟子を調べていくうちに、弟子たちの劇的、ときには漫画的ともいえる逸話をたくさん知りました。」この本では制作年順に紹介されているがヒノキで彫られた像は素朴で、まさに2,500年という時を越えて本質を表しているように思える。

公朝にはこんなエピソードもある。『祈りの造形 評伝・西村公朝の時空を歩く』から引用する。「暗闇の中、行軍している私の周りに、おびただしい数の壊れた仏像が現れた。その一体一体が皆倒れかかってお互いに寄り添って歩いている。『あなたたち、私に直して欲しいんですか』『直して欲しかったら、私を無事日本に連れ帰らせて下さい』すると、不思議な事に敵とも遭遇する事なく、終戦を迎えた。」戦争に行って誰ひとり殺すことなく、殺されることなく帰国した。この体験が後の仏像修復の要因となったそうだ。1,300体にのぼる仏像を修復しながら、亡くなる前に「まだまだあの時の仏像の半分も修復できていない」と言っていたそうだ。

さて、本書『釈迦と十大弟子』の章立てを紹介しよう。

1. お釈迦さんの“十大弟子”とはどんな人たちだったのですか?

2. 十大弟子たちの“修行”の様子を教えてください

舎利弗 天才肌の一番弟子木連 もうひとりの高弟、超能力者

阿那律 眠らない修行でついに失明

優波離 もと理髪師の愛嬌者

富楼那 商人あがりで説法上手

迦旃延 わかりやすい教えの伝道の達人

須菩提 “空”をもっともよく理解した人

羅睺羅 お釈迦さんのひとり息子は荒行者

大迦葉 教団の二代目は清貧の人

阿難 お釈迦さんのハンサムな秘書役

グラフ特集・釈迦と十大弟子の故郷

グラフ特集・十大弟子像時代別一覧

3. 各時代の十大弟子像の見どころはなんですか?

4. わが父・西村公朝と十大弟子像

西村公朝は、奈良、平安、鎌倉時代に制作された十大弟子像らを、写真とともに解説していく。その語り口は平易で、さらに仏師ならではの知識も交えながら、興福寺(奈良時代)、清涼寺(平安時代)、大報恩寺(鎌倉時代)らの特徴をそれぞれ述べていく。履物の比較、衣のひだの比較、照明によって変わる表情についてなど、興味深い点は多かったが、私には公朝自身が彫ったヒノキの十大弟子像に強く惹かれた。

写真なので実物とはまた違うだろうけれど、その素朴な姿、ノミの跡が粗く残る像は、祈りの具現化に感じられる。阿難の像は釈迦が病に倒れたときに回復を必死に祈る姿というが、この像に触れた盲目の女性が「阿難さん、泣いていらっしゃいますね」と言ったそうだ。ひとりひとりの姿形は2,500年前の姿とはまったく違うだろうけれど、本質に手が触れるところに行き着いたのではないか。公朝は、彫刻は祈りであると言っていたそうだ。上手下手は関係ない、材質も関係ない。

『わが父・西村公朝と十大弟子』は彫刻家である息子の公泉が語ったもので、一体一体の十大弟子像とともに制作中の公朝について語られている。現代の円空と呼ばれる公朝だが、息子の公泉は「むしろ木喰に憧れていたのではないか。」と言っている。どちらも遊行しながら全国各地に仏像を残している。円空の像はごつごつしたノミの跡が力強く、木喰の像は滑らかで柔らかい。十大弟子像に関しては、円空仏に近い気がした

結局、十大弟子の人となりに触れたくて読んだ「釈迦と十大弟子」だが、どんどん仏師・公朝に興味が引かれ、のめり込んでしまった。十大弟子については、また別のアプローチを考えるしかない。だがヴィパッサナーの瞑想修行者としては、十大弟子がどのような人たちであろうと、はるかに遠い先人として敬い、淡々と日々の瞑想を続けるだけなのだから、その問いは横に置いてただ励めば良いだけかもしれない。知るべき時が来たら、自然とその知識は与えられるのだから。今の私が知るべきなのは、公朝がひたすらに祈りとともに彫り続けたことなのかもしれない。

公朝の彫った十大弟子像のなかで、私が最も好きなのは「大迦葉」の像で、有名な「拈華微笑」のシーンである。なんとも穏やかで安らいだ幸せそうな微笑を浮かべた姿で、その視線の先には確かに釈迦がやはり微笑んでいる姿が感じられる。

毎日をこんな表情で過ごせるようになったら、どんなに良いだろう。そんなわけで今日もこれから瞑想しようと思っている。

拈華微笑;言葉を使わず心から心に伝えること。以心伝心。釈迦が華を拈をって聴衆に示した時、摩訶迦葉だけがその意を悟って微笑したという故事による。(岩波国故辞典より)

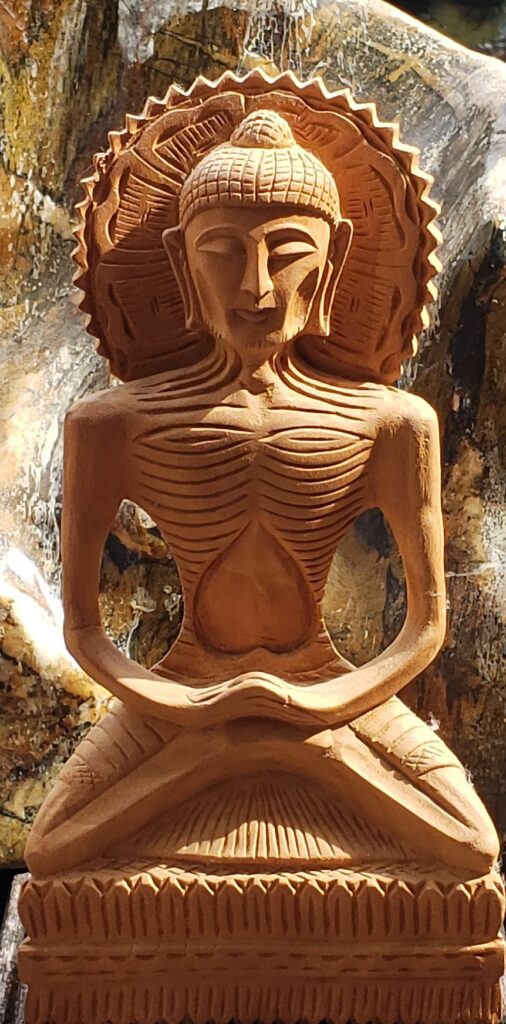

スリランカ断食仏

スリランカ断食仏

砂の一粒一粒にも アチャン・マハーブーワ

……心を探求するときには入念な上にも入念に、何度も何度も調べ直して理解し、十分に確信がもてるところまで何回でも調べなくてはなりません。すると、心は自然につかんでいるものを手放します。調べ方が不十分であると、いくら手放そうとしてもどうにもなりません。

ちょうど食べることに似ています。ある程度のところまで食べなければもの足りません。匙に一杯やニ杯では腹一杯になりようがなく、もっと食べないとどうにもなりません。そして、もういいとなると、自然に食べるのは止まります。もう腹が一杯だからです。

この真理は心を調べることについても同じです。十分に分った段階に達すると心は自然に手放します。即ち、「身体や感受、名づけること、思いの形成、認識」に対するすべての執着を手放します。一歩一歩、最終的には心の中まで貫くように洞察力を持って理解すると、ほんとうに回る車輪のような「回転する心」は、粉々になって跡形もなくなります。まさにそこが煩悩との戦いの苦悩が終わるところです。

一切が終わり、涅槃(nibbana)へ行きたいという願いも終わるところなのです。

涅槃へ行きたいという願いは道の一部です。それは渇望ではありません。病や苦から解き放たれたいという願いも道の一部です。それも渇望ではありません。願いには、この世における願いとダンマ(Dhamma)の世界における願い、その2つがあります。この世における願いは欲です。ダンマの世界における願いは道の一端です。

病から解放されたい、涅槃へ行きたいといった願いは、己の内なるダンマを強くします。努力は道です。ねばり強さは道です。忍耐は道です。解き放たれようとする、あらゆる努力は道です。(「ダンマの言葉」2017.4掲載)ひとたび、求めていたものが叶えられた時には、願いが消えてなくなります。そこに至って誰が涅槃を尋ねるでしょうか。

ひとたび、「回転する車輪である心」が粉々になって跡形もなくなったら、涅槃に行きたいとか、涅槃がどこにあるとか尋ねる人は一人もいません。もはや「涅槃」という言葉はただの名称にすぎません。ひとたび知って、分ってしまったら、また、ひとたび自己の本当のところに達してしまったら、さらに尋ねることがあるでしょうか。

それが心の成長を意味するものです。最も低い段階から究極の段階にまで、心を成長させてきました。ですから、今やどんなところで生きようとも満足しています。心自体が満たされていますから、どんなところでもまったく安らいでいられます。たとえ体が、痛い、熱がある、腹がへった、のどが乾いたなどの不調を訴えても、それは体がいつもの気まぐれ、圧迫、自己喪失の法に陥っているだけのことだと分っています。心というものはいつも変わりやすい、移ろいやすい性質のものです。もうそれには惑わされません。蘊(khandhas)は蘊です(訳註)。教えられたり惑わされたりするまでもなく、生来の清らかな心は清らかなままです。

どこから見ても十分に真実なものは、すべてが真実です。称賛したり、批判したりすることは、何もありません。各々がそれぞれ真実ですから、あえてぶつかり合う理由もありません。もしも、ある一面が真実で他の一面が真実でない場合には、ぶつかり合って争っている時です。何故なら、一面は本物でも他の面は偽物だからです。しかし、各々それぞれが真実である場合には問題ありません。

この段階、即ち、各々がそれぞれ真実である段階に到達するまで心を随観して下さい。ものごとのあるがままの認知と観察(Yatha-bhuta-nana-dassana)です。心はものごとの内と外を、徹頭徹尾、あるがままに知りあるがままに見て、清らかなまま落ち着いています。その場にじっとしていろと言うのであれば、清浄のうちに動き回ることもなく静かにじっとしています。

考えは、何であれ、ただ考えにすぎません。すべての蘊は、思考、識別、判断などを促す煩悩のひとかけらもない、純粋なただの蘊です。――煩悩を離れた蘊が、言いかえれば、ブッダやその気高い弟子達のような一切の煩悩から解脱した阿羅漢の、純粋なただの蘊があるだけです。

体は、ただ体にすぎません。感受、名づけること、思いの形成、認識などは、ある時が経過するまで働く、過ぎ去っていく状態に過ぎません。それらが継続する力も無くなった時には、その真理に従って、ただあるがままに手放して行くだけです。清浄さという真の本性は、まったくのところ何の問題もありません。

あらゆる慣習的な現実から完全に解き放たれた人々には、他の誰よりも特別であるとか、それより悪であるといった思いはありません。ですから、最も小さな生き物にさえ、品位を傷つけるような卑しい行いはしません。それらはすべて生、老、病、死という苦を共にしている友人であると思っています。何故なら、ダンマというものは何かしら穏やかで、優しさのあるものだからです。

その中に見出される心はどれも完全に優しく、砂の-粒一粒にも、ありとあらゆる生き物にも、思いをかけることが出来るのです。

そこには、堅苦しい心や頑固な心などありません。ただ、煩悩だけが堅苦しく頑固なだけです。それは、高慢、うぬぼれ、尊大な態度、そして虚栄心といったものです。ひとたびダンマがあれば、そのようなものは一切ありません。世の中には、ただ、常に変わることのない慈悲、慈愛の穏やかさと優しさがあるだけです。

訳注:蘊とは「集まり」のことです。生命は、色・受・想・行・識の五蘊からできていると仏教では見ています。

(1982年4月10日の講話から抜粋)

(文責:編集部)